vol.1「“空をきりとる”という挑戦」

──プロダクトデザイナー 小泉元樹に聞く

インタビュー・岡部(グラフィックデザイナー)

岡部:今回ご紹介するのは、まるで“空の一片”を切り取って閉じ込めたようなプロダクト「テンペスコープ」。その詩的なコンセプトを、デザインとしてどう形にしたのか。開発に深く関わった小泉さんに話を聞きました。

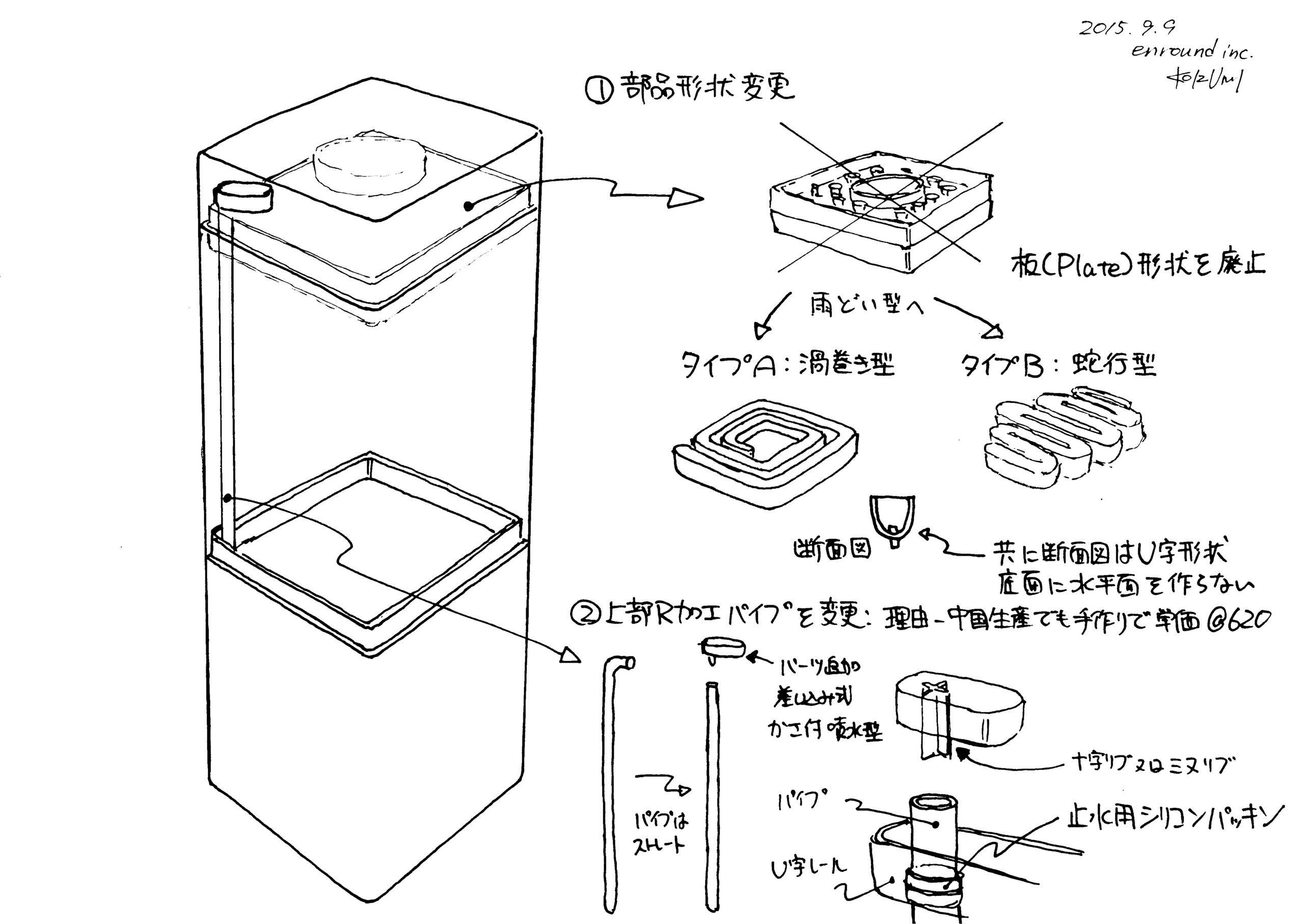

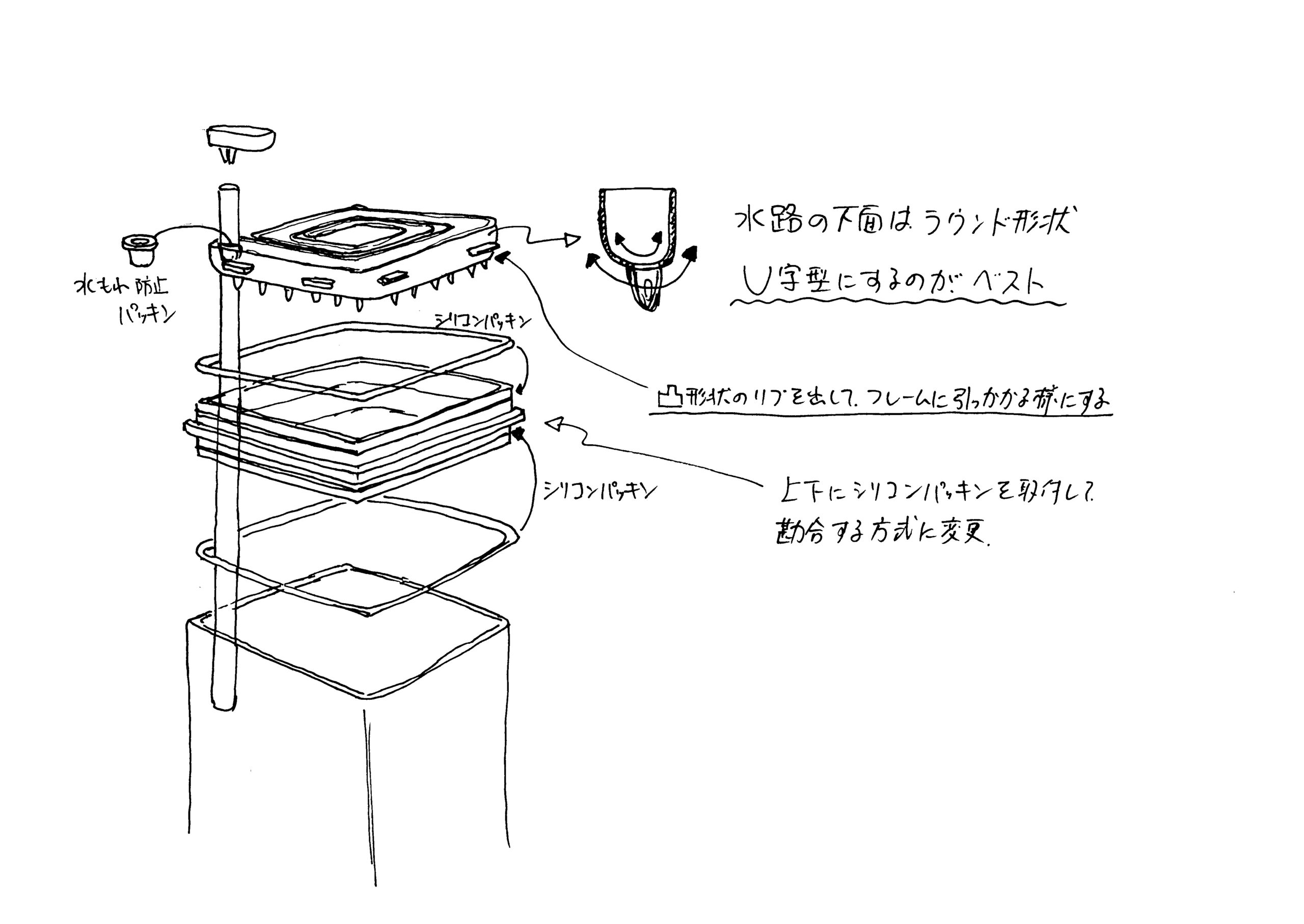

小泉:「空をきりとる」。このプロジェクトで一番意識したのは、“機械”を感じさせないことでした。水を汲み上げるパイプや電気配線といった工業的な要素は、なるべく見えないようにする。配線に関しては、世界で一番細いと言われる髪の毛より細いワイヤーを使い、それを給水パイプの中に通しました。つまり、構造と意匠を一体化させて、“仕組み”を感じさせないように設計したんです。

岡部:パーツの見せ方ひとつにも、思想があるんですね。

小泉:当時、技術者の皆さんが集まって構想していたのですが、「プロダクトとしての美しさ」をどう落とし込むかに限界を感じていたそうで。そこに自分がデザイナーとしてジョインして、いわば技術と詩情の橋渡しをする役割を担いました。結果、内部構造は非常に複雑ですが、見た目は極限までシンプルに保たれています。

岡部:このプロダクトの面白さは、天気を“共有する”体験にもありますよね。

小泉:ええ。当時はZoomなんてまだなくて、Skypeで世界中の友人とチャットするのが主流でした。テンペスコープは、スマホアプリの地図から友人の住む都市をタップすると、その場所の天気がリアルタイムで再現されるというものでした。文字ではなく、光や雨、霧といった自然の表情で「今、そっちの空はこんな感じだよ」と伝え合える。この機能には、開発チームの誰もが心を動かされました。

岡部:雨音を楽しむような、感性に寄り添った使い方も想定されていたと。

小泉:そうですね。たとえば「静かに雨音を聴きながら本を読む」。そんな繊細な時間を、この装置がそっと支えてくれるような存在になれたらと考えていました。

岡部:最終的に製品化には至らなかったそうですが…。

小泉:ええ、実はクラウドファンディング中に、アメリカのパテント・トロール(特許権を盾に訴訟を仕掛ける団体)の標的にされてしまって。設計変更を余儀なくされるなど、多くの障壁があり、泣く泣く開発を断念しました。当時、日本人チームがアメリカのクラファンに挑戦するのは珍しく、話題性もあった分、注目されすぎてしまったのかもしれません。

岡部:それでも、得られたものは大きかった?

小泉:はい。テンペスコープに関わったことで、多くの人の目に触れましたし、それがきっかけで別のプロジェクトに繋がったんです。だからこれは、“失敗だったけれど、大きな成功の入口”とも言えるプロダクト。今でも自分にとって、とても思い入れのある仕事です。

岡部:テンペスコープの開発にまつわるストーリーを伺って、技術とデザインがどれほど緻密に絡み合っているかが改めて伝わってきました。

失敗も含めて得た経験が次の成功に繋がる、そんな思いが詰まったプロダクト。

これからも、デザインを通じて誰かの心に響くものを生み出していきたいですね。

小泉社長、ありがとうございました。